動物看護師は輸液量の計算が出来るようにしておかなければなりません。

というのも、

- 外来(皮下点滴:脱水補正など)

- 入院(静脈点滴:治療など)

- 麻酔(静脈点滴:循環管理など)

獣医療で輸液は必須と言っていいほど使用します。

ただ、毎回計算していたら時間がかかりますよね。

新人のヒトの看護師でも滴下数表などを持ち歩いていたりと、効率よくできるような工夫をされています。

そこで、輸液量計算ツールを使うと、簡単に素早く計算することができます。

その使い方を愛玩動物看護師専門の当サイトが詳しく丁寧に解説していきますので、 明日からお試しください!

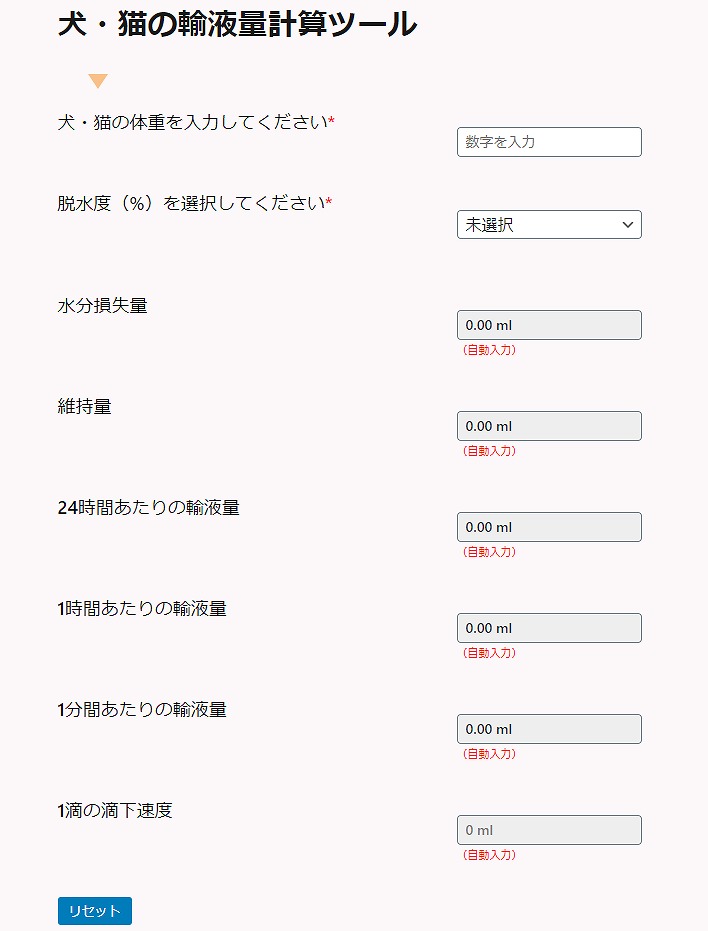

「犬・猫の輸液量計算ツール」はこちら

犬・猫の輸液量計算ツールでできること

※上記画像はスクリーンショットです

この計算ツールでは、

- 水分喪失量

- 維持量

- 24時間あたりの輸液量

- 1滴の滴下速度

などを自動で計算してくれるので、忙しい時でもすぐに点滴速度などが分かります。

それぞれの用語の意味は?

この計算ツールで出てくる重要な用語は2つあります。

1つ目は、水分喪失量

2つ目は、維持量

それぞれ見ていきましょう。

水分喪失量とは?

体液の欠乏量を補うために必要な輸液量のことです。

体液の欠乏量は、「身体検査や既往歴など」から推測して見積もります。

例えば、下痢や嘔吐を1日で何度も繰り返している犬では、体液が失われていることから、通常よりも多くの輸液量が必要になります。

つまり、「身体検査や既往歴など」から推測した脱水の程度によって、水分喪失量を見積もることができます。

脱水の判断方法

・ツルゴールテスト(皮膚つまみ試験)

・粘膜の乾燥度

・CRT(毛細血管再充満時間)

・眼球陥没の程度

・Hct(ヘマトクリット値)

・体重測定

など。

詳しくは別の記事で解説したいと思いますが、学校や現場で一度は習ったことある、これらの項目で脱水の判断をします。

ちなみに、よく使われている一般的な脱水の指標が下記です。

目安に使ってください。

<5%:ツルゴールテスト正常(1秒)、身体検査上脱水なし

5~6%:ツルゴールテスト軽度低下(2秒)、口腔粘膜軽度乾燥

6~8%:ツルゴールテスト低下(2~3秒)、口腔粘膜乾燥(指が軽度に張り付く)

10~12%:ツルゴールテスト重度低下(テント状態)、口腔粘膜重度乾燥(指がくっつく)

15%:眼球が眼窩に落ち込む、CRT延長(3秒)

維持量とは?

動物が正常な活動で消費する体液量が維持量のことです。

この維持量には、「有感蒸泄(ゆうかんじょうせつ)」と「不感蒸泄(ふかんじょうせつ)」が含まれます。

有感蒸泄とは、排尿や汗で失われた量です。

不感蒸泄とは、呼吸や皮膚から水分が蒸発によって失われた量です。

この二つは臨床状況によっても変わりますが、1日あたり50ml/kgとしています。

教科書等によっては、60ml/kgと記載されていることもあります。

ちなみに、下痢や嘔吐の喪失量も計算しますが、教科書によっては推定式で4ml/kgの体液喪失とされています。

ヒト小児では嘔吐が目分量、下痢は10ml/kgとされています。

※参考リンク:MSDマニュアル プロフェッショナル版 小児における脱水

この輸液量計算ツールに、下痢や嘔吐の喪失量を入力する欄は設置しておらず、「脱水度(%)」に含めます。

犬・猫の輸液量計算ツール の使い方

使い方はとてもシンプルです。

手順

- 体重を入力する

- 脱水度(%)を選択する

この二つの入力で、

- 水分喪失量

- 維持量

- 24時間あたりの輸液量

- 1時間あたりの輸液量

- 1分間あたりの輸液量

- 1滴の滴下速度

を自動で計算してくれます。

輸液ポンプが無い場合は、1滴の滴下速度を参考にしてみてください。

疾患や状態によって給与量は変わるので注意!

複数の持続点滴を入れている場合など、計算ツールの輸液量と異なることがあります。

例えば、24時間あたりの輸液量が250mlであっても、複数の持続点滴と合わせると過水和になってしまいます。

そのため、持続点滴などから引いた輸液量で入れる場合もあります。

疾患や状態によって、輸液量が異なるので個体ごとに調整しましょう。

まとめ

犬・猫の輸液量計算ツールは、

- 外来

- 入院

- 麻酔

などで必要な輸液量を「体重と脱水度(%)」を入力するだけで、自動で計算してくれます。

ぜひ明日から使ってみてくださいね。

コメント