バイタルサインの一つである「体温」は、動物の状態を把握するためにとても大事な情報ですよね。

普段何気なく行っている体温測定ですが、実は「発熱の経過」を知ることで、

診断や予後の判定に役立つ場合があります。

しかし、毎日の検温で熱について深く考えて行うことは少ないと思います。

そもそも、

・熱の変化で何が分かるの?

・体温の上昇や低下だけではないの?

などの疑問があると思います。

その体温を深めるために愛玩動物看護師専門の当サイトが詳しく丁寧に解説していきます。

バイタルサインとは?という方はこちらをご参考にしてください。

[sitecard subtitle=関連記事 url=https://pvn-portal.com/vitalsigns/ target=blank]

体温調節について

通常、恒温動物は環境温度に左右されることがなく、一定の体温を保つことができますが、

もし体温の上昇や低下がある場合、生体内各組織の機能に大きな影響を与える要因の一つと考えられます。

体温は、生体の深部(頭腔、胸腔、腹腔)に近いほど温度は高くて、

表面(四肢、皮膚)に近いほど温度は低くなります。

体温調節の仕組み

体温の調節機能は、視床下部にある「体温調節中枢」が指示を出して行います。

暑いと感じたら、「涼しい場所に移動する、パンティングをする」などで熱を放出したり、

反対に寒いと感じたら、「暖かい場所に移動する、ふるえ、立毛」などで熱を産生します。

発熱の仕組み

発熱は免疫を活性化させるために、通常よりも高い体温を維持する状態となります。

発熱の多くの原因は細菌やウイルスですが、これらに感染すると体温調節中枢が指令を出して発熱させます。

具体的には、細菌やウイルスの「外因性発熱物質」が生体内の白血球に作用して、「内因性発熱物質」を産生させます。

その「内因性発熱物質」が体温調節中枢に作用して、体内温度を高く設定するというメカニズムとなります。

発熱の原因

多くの原因は細菌やウイルスなどによる感染症ですが、「ホルモン異常、腫瘍、薬物、脳出血、頭部外傷等」によっても起こります。

また、発熱が起こると体温上昇以外に、「脈拍数、呼吸数の増加、食欲不振、元気喪失、消化器症状」などの状態になることもあります。

これらのことから、体温と合わせて発熱の経過を確認することで、症状や予後、診断の判定に役立てることができます。

発熱の経過

発熱の経過には、

- 程度

- 時期

- 熱型

の3項目を確認する必要があります。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

程度

程度は、何度まで熱が出たかによって分類します。

| 微熱 | 平均体温から約1℃上昇 |

| 中熱 | 平均体温から約2℃上昇 |

| 高熱 | 平均体温から約3℃上昇 |

時期

時期は、上昇から平均体温に戻るまでのどの段階にいるかで分類します。

| 上昇期 | 熱を産生して体温が上昇している時期 |

| 極期 | 熱の産生をやめて体温が上がりきった時期 |

| 下降期(解熱期) | 熱を放出させて平均体温に戻ろうとする時期 |

熱型

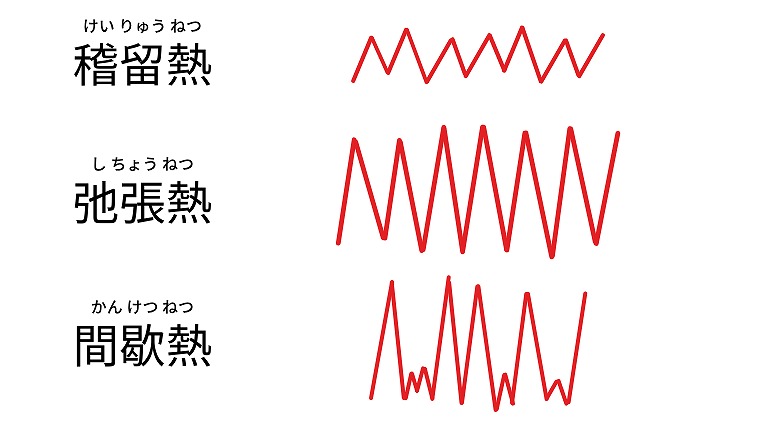

熱型(ねつけい)は、体温の上昇下降の推移をグラフにしたものをいいます。

| 稽留熱 | 日内変動が1℃以内の高熱が持続している状態(中毒などでみられる) |

| 弛張熱 | 日内変動が1℃以上で上がり下がりを繰り返し平均体温に戻らない状態(敗血症などでみられる) |

| 間歇熱 | 日内変動が1℃以上あるが平熱と高熱を数日ごとに繰り返す状態(ヒトではマラリアなどでみられる) |

※日内変動とは、体温が1日の中で変動することを言います。

まとめ

体温の調整は「体温調節中枢」が指令を出して、体温を上げたり下げたりしています。

発熱は細菌やウイルスなどで起こり、発熱の経過を確認することで診断や予後の判定に役立ちます。

いつもの体温測定を少しだけ意識すると今がどの状態なのかについて、より深く知ることができます。

コメント